Le soja américain est à la merci des guerres commerciales

L'accord avec la Chine offre un répit fragile aux producteurs de soja américains, mais le secteur reste vulnérable au shutdown et aux droits de douane.

Si Donald Trump prétend exceller dans l’art du deal, Xi Jinping a prouvé sa capacité à jouer avec les nerfs de son homologue américain. Le 29 octobre, à quelques heures de la rencontre entre les deux dirigeants, Pékin a envoyé un premier signal d’apaisement, avec l’achat de trois cargos destinés à être livrés entre décembre et janvier. Le volume, purement symbolique, a mis fin à 6 mois de mise à l’arrêt des importations de soja américain.

“La Chine a accepté d’acheter 25 millions de tonnes métriques de soja américain par an dans le cadre d’un accord conclu par ses dirigeants”, a annoncé le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Confirmant les déclarations de Donald Trump à la sortie de son entrevue avec Xi Jinping, il a précisé que la Chine prévoyait d’acheter 12 millions de tonnes métriques de soja aux États-Unis d’ici janvier 2026, ce qui correspond aux besoins estimés par les analystes avant la mise sur le marché du soja sud-américain.

Les autorités chinoises n’ont pas donné de détails sur les termes de l’accord. Notamment, la question des droits de douane pesant sur les importations américaines n’a pas été évoquée. Or, le niveau des taxes - 34% au total à l’heure actuelle - est crucial. Il conditionne la compétitivité du soja américain par rapport à ses concurrents, dont les droits de douane, à l’entrée sur le marché chinois, sont inférieurs à 15%. “Avant l’application des droits de douane par la Chine, la différence de prix entre le soja américain et le brésilien est négligeable au départ des pays , avec des prix FOB (Free On Board, NDLR) à 407$ contre 405$ la tonne au 20 octobre. La perte de compétitivité ne vient pas du marché, mais bien de la barrière tarifaire”, souligne Gautier Le Molgat, directeur France d’Argus Media. Une telle omission n’est pas inédite. Lors de l’accord commercial de “Phase One” en 2020, les droits de douane n’avaient jamais été totalement levés, ce qui avait laissé le soja américain structurellement pénalisé. Sans levée des droits de douane, les engagements chinois pourraient donc rester au stade des promesses. Cette expérience explique sans doute la réaction prudente de l’American Soybean Association (ASA).

“Le soja a toujours eu un rôle stratégique. Dans les années 1970, lors du Tokyo Round, les États-Unis ont imposé un embargo pour montrer à l’Europe et au Japon leur dépendance à cette source de protéines. L’élevage intensif en Europe reposait sur le soja depuis les années 1950. En triplant son prix, l’embargo a provoqué un choc durable dans les filières. C’est aussi à cette époque que l’Europe a encouragé le Brésil à produire du soja à grande échelle.”

Philippe Chalmin, professeur émérite d’histoire économique à l’université Paris-Dauphine

Les guerres commerciales laissent des traces

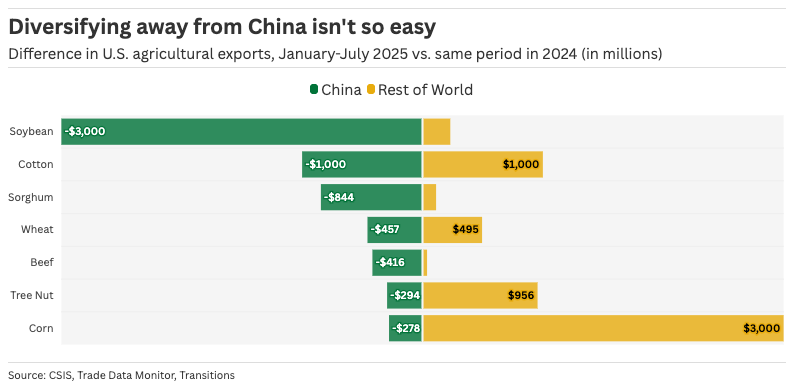

Le précédent épisode a eu des conséquences durables. Le Cato Institute estime que les exportations américaines ont été réduites de 27 milliards de dollars, le soja représentant 71% de cette perte. “La conjonction d’une production abondante, d’une hausse de la demande plus modeste qu’attendu, compte tenu de prix historiquement bas, est préoccupante. Le risque d’une baisse des surfaces plantées en 2026-2027, et donc d’un choc d’offre, est réel car les producteurs sont actuellement découragés face à des marges négatives sur de nombreuses productions agricoles cette année”, explique Gautier Le Molgat.

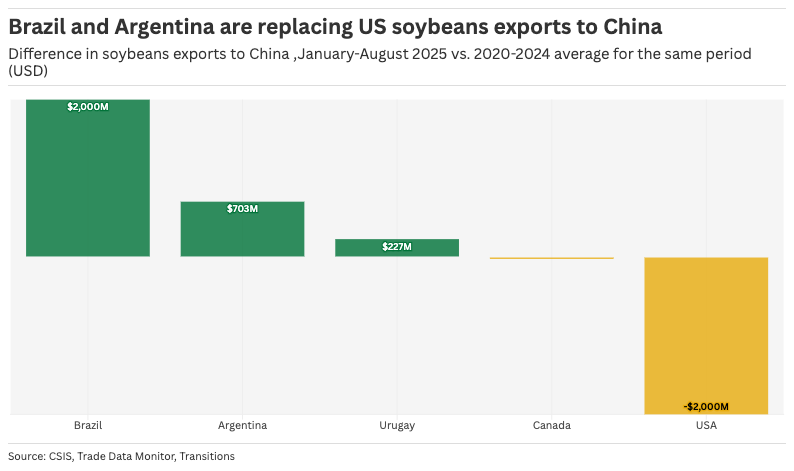

Dès 2018, la Chine a accéléré sa stratégie de diversification. Suivant l’exemple de l’Europe dans les années 70, elle s’est tournée vers le Brésil pour sécuriser ses approvisionnements (voir encadré), tout en soutenant le développement des infrastructures portuaires et ferroviaires. De 50% en 2017, la part des Etats-Unis dans les importations chinoises est passée sous la barre des 25% en 2024, tandis que le Brésil, et dans une moindre mesure, l’Argentine, ont vu leur part de marché bondir.

Dans le même temps, les Etats-Unis ont échoué à trouver de nouveaux débouchés à l’export: la Chine a absorbé plus de la moitié des exportations de soja américain en 2024. La chute des importations chinoises en 2025 l’a illustré.

“Les marges de manœuvre de l’administration Trump, pour trouver des marchés à l’export, sont limitées. En outre, quelle que soit l’issue des négociations avec les États-Unis, la demande chinoise va probablement stagner”, confirme Simon Lacoume, économiste chez Coface.

En effet, la Chine fait face à une baisse démographique: le pays a perdu plus de 4 millions d’habitants au cours des trois dernières années. Ensuite, Pékin poursuit une politique d’optimisation de l’alimentation animale, cherchant à limiter la quantité de protéines dans les tourteaux. Ces deux tendances, l’une structurelle et l’autre stratégique, placent un plafond durable sur la demande future.

La crise est également domestique

Les perspectives du marché domestique ne sont pas prometteuses. Le secteur agricole est doublement pénalisé : alors que les agriculteurs attendent des aides d’urgence (bailouts) en 2025-2026, similaires à celles de 2019-2020, ils subissent les conséquences du blocage budgétaire (shutdown), qui gèle le versement potentiel des fonds annoncés au début du mois d’octobre. Dans le même temps, la conception des mécanismes d’aide, bien que rendus plus favorables par la One Big Beautiful Bill Act (OBBB), rend inefficace le soutien fédéral à la filière soja.

“Crush, baby, crush”

Face aux turbulences des marchés à l’export, la filière des biocarburants domestiques pourrait constituer une alternative pérenne. L’EPA (Environmental Protection Agency) a publié au mois de juin de nouvelles propositions pour le programme Renewable Fuel Standard (RFS) 2026-2027. Le relèvement des objectifs obligatoires entraînant une hausse d’environ 5 à 6 % de la demande totale de biocarburants, 9 à 10 millions de tonnes de soja supplémentaires pourraient être broyés d’ici 2027.

Pris en ciseaux par des coûts de production élevés, estimés entre 12$ et 13$ le boisseau, face à des prix de marché qui peinent à dépasser les 10$ le boisseau, les fermiers ont pour le moment privilégié le stockage, misant sur une future hausse des prix ou sur l’arrivée d’une subvention fédérale. “Lors de la précédente guerre commerciale avec la Chine, les agriculteurs américains n’avaient pas hésité à stocker massivement leur soja, faute de débouchés. Les stocks étaient alors passés de 12 à plus de 25 millions de tonnes entre 2018 et 2020, avant de refluer autour de 15 millions. Au 30 septembre 2025, ils ne dépassent pas 9 millions, ce qui laisse aujourd’hui une certaine marge de manœuvre pour conserver la récolte”, relève Gautier Le Molgat.

Des défaillances en forte augmentation

Les faillites sous le Chapitre 12 (Chapter 12 Bankruptcy), procédure réservée aux agriculteurs, sont en accélération, en augmentation de près de 96 % au niveau national au premier trimestre 2025 (88 dépôts), par rapport à la même période en 2024 (45 dépôts).

Cette pression se concentre dans les régions les plus fragiles : l’Arkansas est l’un des États les plus durement touchés, ayant enregistré 15 faillites au seul T1 2025, un nombre qui frôle le total de l’État pour toute l’année 2024.

Ce sujet est hautement inflammable sur la scène politique nationale, à l’approche des élections de mi-mandat (midterms). L’impact politique en est exacerbé par un facteur structurel au Congrès, qui est la surreprésentation de l’Amérique rurale. Comme le souligne Philippe Chalmin, le fait que chaque État dispose de deux sénateurs, indépendamment de sa population, confère aux États agricoles un poids politique important dans les négociations budgétaires et commerciales. Cette réalité institutionnelle rend le Sénat particulièrement sensible aux défaillances des fermes, accentuant la pression sur la Maison-Blanche pour le déblocage rapide des aides promises, et à la recherche de débouchés. Le déblocage des importations chinoises offre une respiration à l’administration Trump, mais ne résout pas les problèmes structurels d’une agriculture confrontée à une concurrence croissante sur ses marchés à l’export.

Vous avez apprécié cette analyse ? N’hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les prochaines éditions.